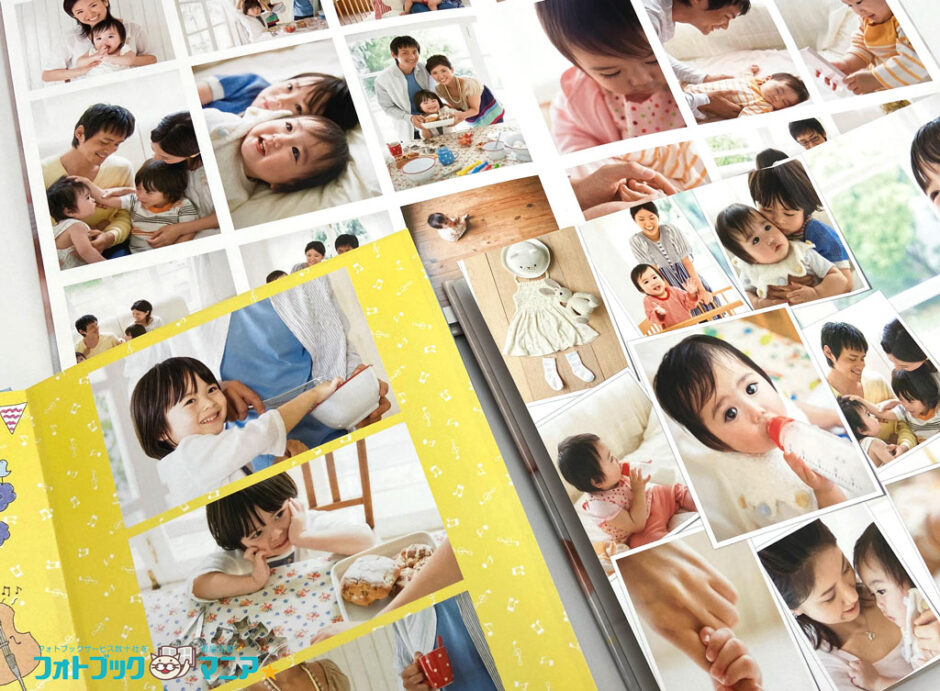

フォトブックとは、写真を印刷し、本のように製本した写真集のことです。

スマホやパソコンに保存された写真を、紙に残して一冊にまとめることで、思い出を“かたち”として手元に残すことができます。

ページをめくるたびに、そのときの空気や感情がよみがえる——

フォトブックには、そんな魅力があります。

フォトブックは、オンラインのフォトブックサービスを使えば、スマホから数分で作ることもできますし、製本キットを使って本格的に手作業で仕上げる方法もあります。

この記事では、

「フォトブックを自作してみたいけれど、何から始めればいいかわからない」

という方に向けて、

作り方の流れ、必要なもの、レイアウトや印刷のコツまで、初心者にもわかりやすく解説します。

あなたの写真が、“見るたびに心が動く”作品に変わるきっかけになりますように。

フォトブック作り 3つ魅力

【フォトブック作りの魅力1】簡単に作れる

自分で写真アルバムを作る場合、プリントした写真を1枚1枚手作業で収納していく必要がありますが、フォトブックで自動レイアウトを使えば数分で簡単に1冊作成するとこができます。

専用のアプリやWebサービス・ソフト等で、写真のアップロードを行うだけで、本格的な見栄えの良いフォトブックができあがります。

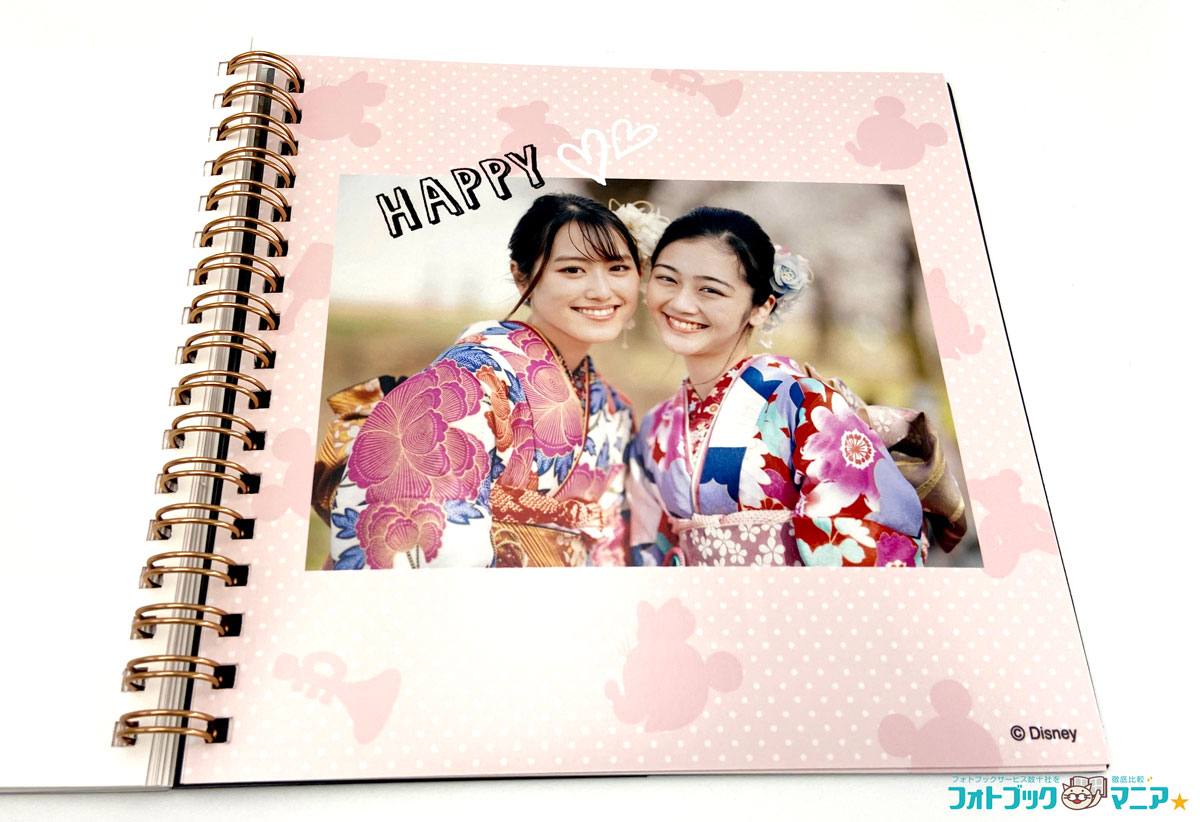

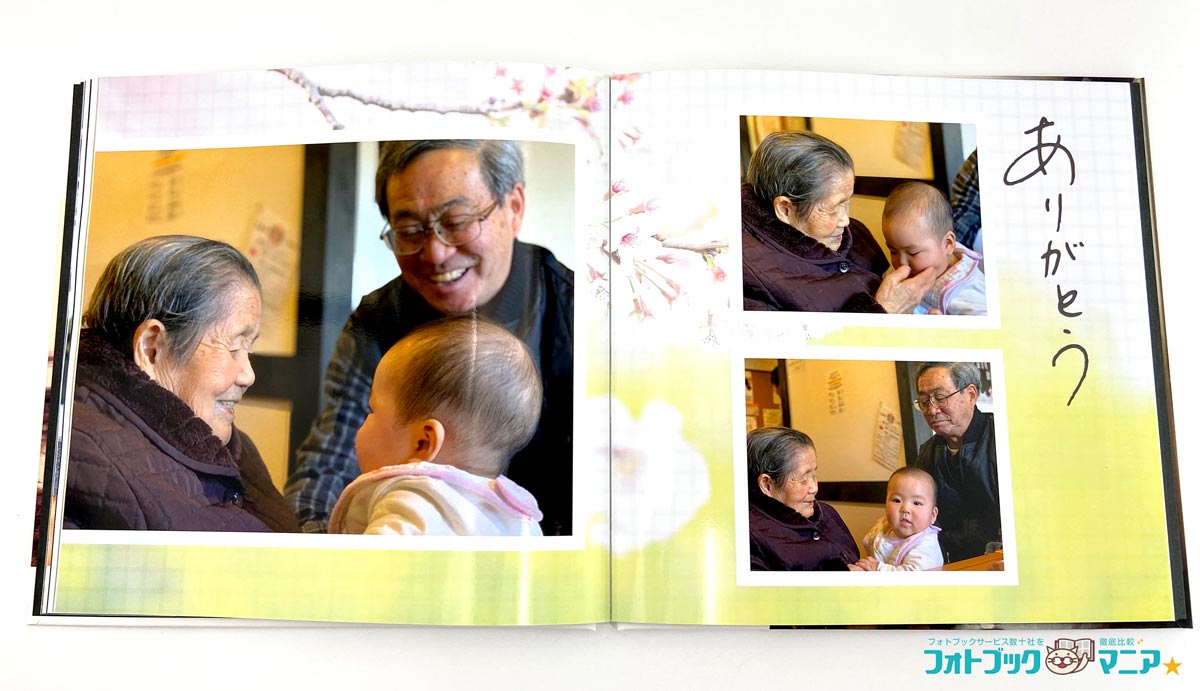

【フォトブック作りの魅力2】オリジナリティあるのアルバムが作れる

フォトブックに印刷する際には、写真のレイアウトや装飾、テキストの追加などができるため、オリジナリティのあるアルバムを作ることができます。また、フォトブックサービスを利用する場合は、プロのデザイナーが手がけたテンプレートを使って、簡単に高クオリティなデザインのフォトブックを作成することができます。

【フォトブック作りの魅力3】プレゼントにも最適

思い出の詰まったアイテムとして、大切な人へのプレゼントに最適です。誕生日や結婚式、母の日・父の日・敬老の日のプレゼントとして贈ってみましょう。

フォトブックの作り方

フォトブック作成サービスを利用する場合、以下のような流れで作成を進めます。

フォトブックは、自分が撮影した大切な写真をまとめて、手軽にアルバムにすることができるものです。しかし、どのようにして作成するか迷うことも多いでしょう。ここでは、フォトブックの作成方法を紹介していきます。

1、まずはフォトブック作成方法を決める

フォトブックを作成する方法は、フォトブック作成サービスを利用する方法と、製本キットを使って手作りする方法があります。

★フォトブック作成サービスを利用する おすすめ

フォトブックサービスを利用する方法は、スマホアプリやオンラインWEB編集、専用ソフトなどでフォトブックを作成し、業者に印刷してもらう方法です。文字やスタンプで装飾したオリジナルのデザインで簡単に高クオリティなフォトブックが作成できます。

★製本キットを使って手作りする(自宅プリンターで印刷)

製本キットを使って自宅プリンターを使う方法は、市販の製本キットを購入し、フォトブックを自分で印刷して製本する方法です。製本キットには、綴じるためのパーツ、表紙、製本用の紙などが含まれています。

- 自分の手作業でつくる楽しみがある

- 自宅にプリンターがあり、製本キット販売店(電気屋など)が近所にあれば、思い立ったとき即日で作成できる

- フォトブックサービスで作成するより手間と時間がかかる

- 製本キット代のほかにインク代が別途かかるので、フォトブックサービスよりも高くなることも

- プリンターがないと作れない

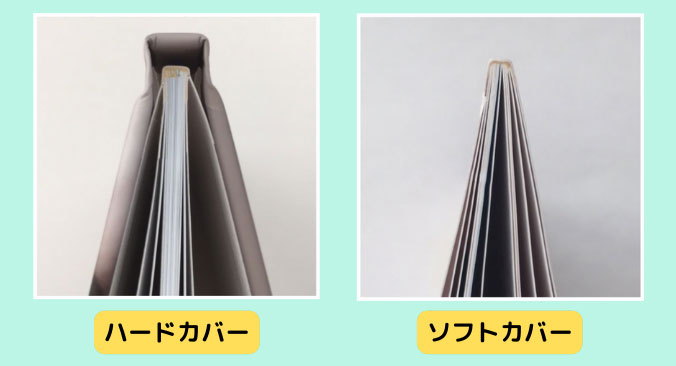

2、表紙・カバーを選ぶ

フォトブックの表紙は、大きく分けてハードカバーとソフトカバーの2種類があります。

ハードカバーは、厚みのある表紙で高級感があり、ソフトカバーは軽量で柔軟性があります。

費用は当然ハードカバーの方が上がりますが、おすすめはやはりハードカバーです。

ハードカバーは痛みにくく耐久性があり、長期間保存したいアルバムに向いています。

3、綴じ方を選ぶ

フォトブックの綴じ方としては主に、無線綴じ・合紙綴じ・PUR製本の無線綴じ・糸綴じ・リング綴じの5種類の方法が用いられています。

無線綴じは、製本の工程がシンプルで、製造コストも安く済むため、最も多くのフォトブックに多く使われています。中央部分が隠れてしまうため写真が見づらくなるというデメリットがあります。

合紙綴じは、完全にフラットに開くことができ、写真が見やすいため、厚みと高級感のあるフォトブックが作れます。

おすすめは合紙綴じです。綴じ方について詳しくは以下記事をご覧ください。

4、印刷方式を選ぶ

フォトブック作成サービスの印刷方式は主に、粉体トナー4色印刷・液体トナー4色印刷(デジタルオフセット)・液体トナー6色印刷(デジタルオフセット)・銀塩プリント(印画紙出力)・DreamLabo 5000 7色印刷(インクジェット)の5種類です。

印刷方式によって画質はまったく違います。

目的と予算に合った印刷方式を選びましょう。

詳しくは以下の記事にまとめています。

5、用紙・光沢感を選ぶ

フォトブックの本文ページの紙質、ツヤ・光沢感は、選べるフォトブック業者もあれば、選べないフォトブック業者もあります。

基本的に、「表面の加工」で光沢感を表現しているフォトブックと、表面加工は無く「用紙本来の光沢感」で決まるフォトブック、の2タイプです。

光沢感によって仕上がりの雰囲気・写真の印象が変わりますので、被写体や好みに合った光沢感を選びましょう。

詳しくは以下記事にまとめています。

6、フォトブックのテーマを決める

フォトブック作成前に、フォトブックのテーマを決めておきましょう。

フォトブックにタイトルをつけるとしたらどうするか?を考える、とテーマが決まりやすいです。

スマホやデジカメに溜まったままの写真を毎月〜1年間などの期間でまとめた1冊の場合でも、テーマがあると作りやすいです。

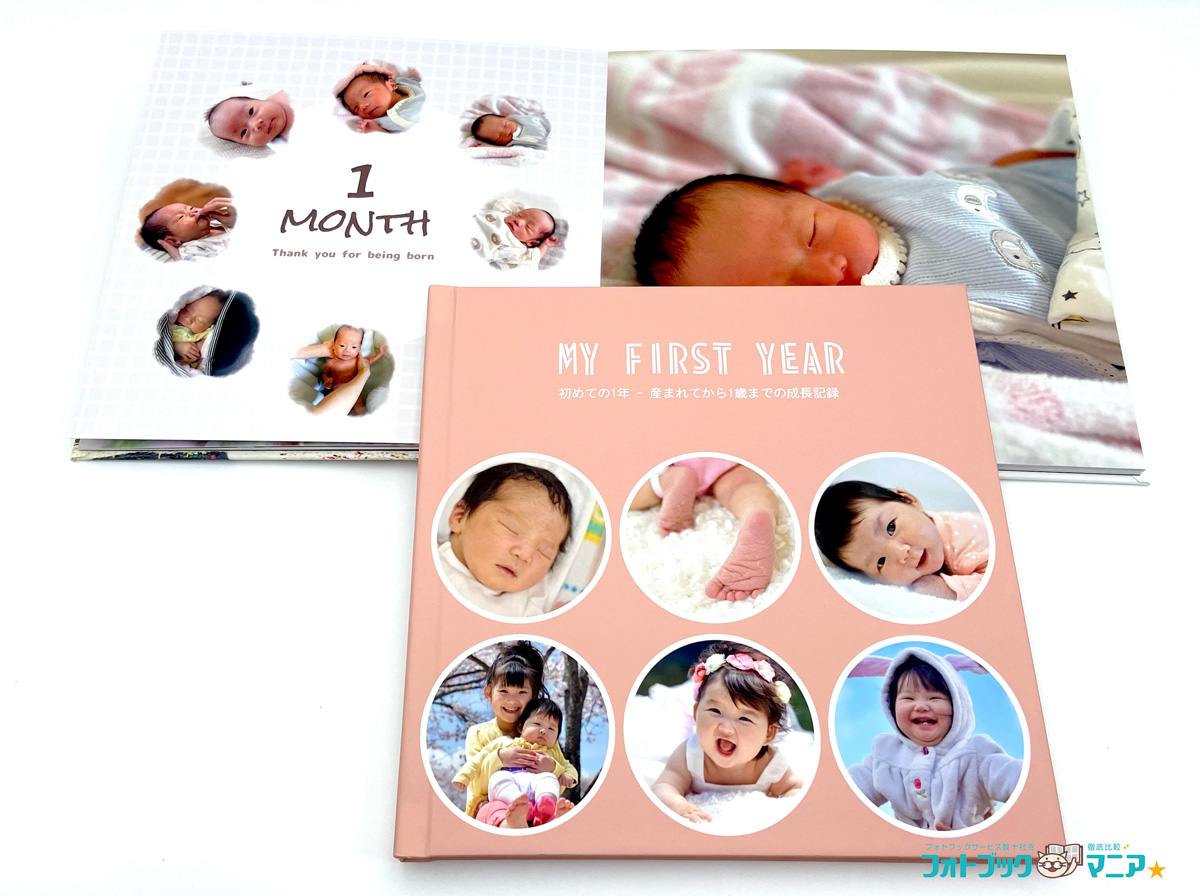

- 子供の成長記録なら「〇〇の成長記録 生まれてから1歳まで」など

- 趣味の写真集なら「2022年に見つけた素敵なもの日記」など

「旅行」「七五三」「卒園」「結婚式」などの「イベント」時は、別途、そのテーマのみで1冊作るのがおすすめです。

- 七五三なら「七五三【七歳】〇〇 – 伊勢神宮にて」など

- 旅行記なら「宮古島旅行4日間 2022年」など

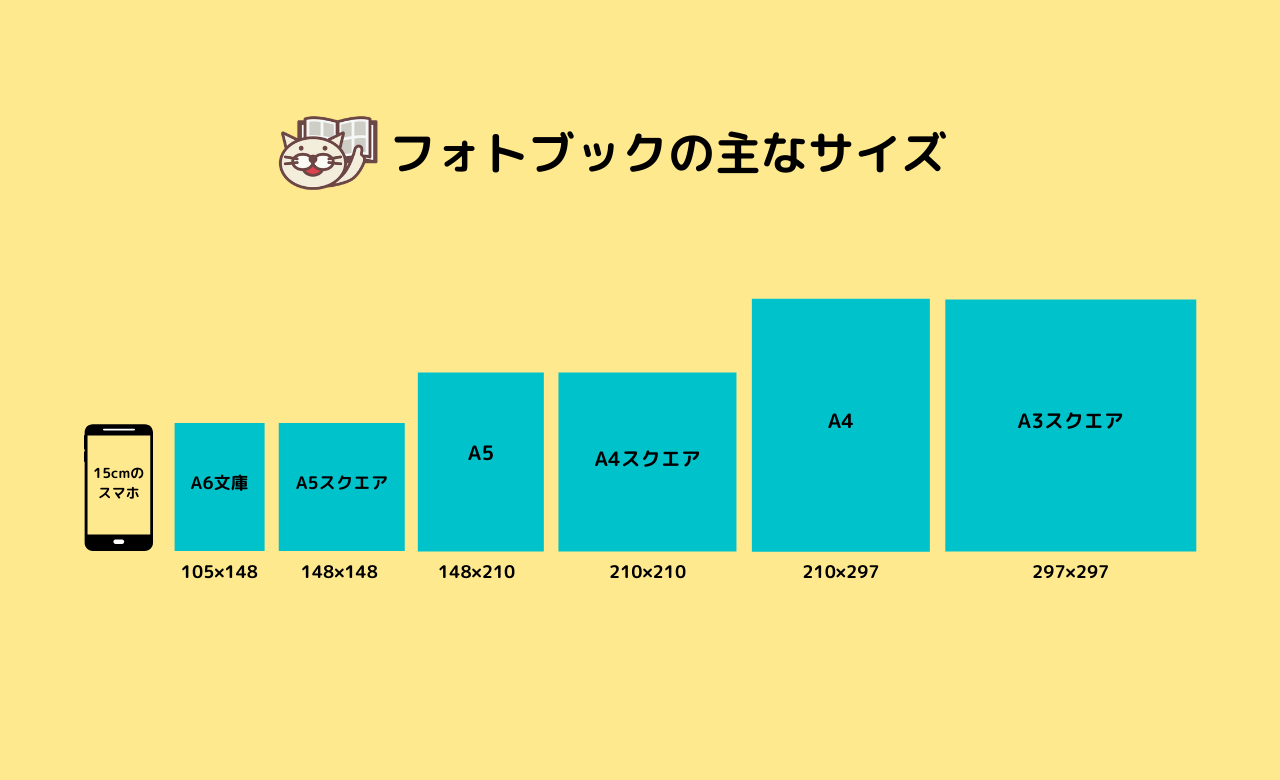

7、フォトブックのサイズを決める

フォトブックのサイズは、写真のテーマやフォトブックに入れたい写真の枚数によって選びましょう。

代表的なサイズとしては、A4・A4スクエア、A5、A6文庫などがあります。

例えば、七五三や結婚式のアルバム、1年間の子供の成長記録などは、A4スクエア以上の大きめなアルバムが良いでしょう。縦長の人物画像がメインなら、縦長サイズがおすすめです。旅行や風景、風景+人物写真メインなら、横長サイズがおすすめです。

毎月少ない枚数を作る場合日常的なアルバムは、A5サイズなどコンパクトなサイズも持ち運びがしやすくて良いです。また、プレゼント用のアルバムは、大きすぎないサイズが良いでしょう。

8、フォトブックに使う写真を選ぶ

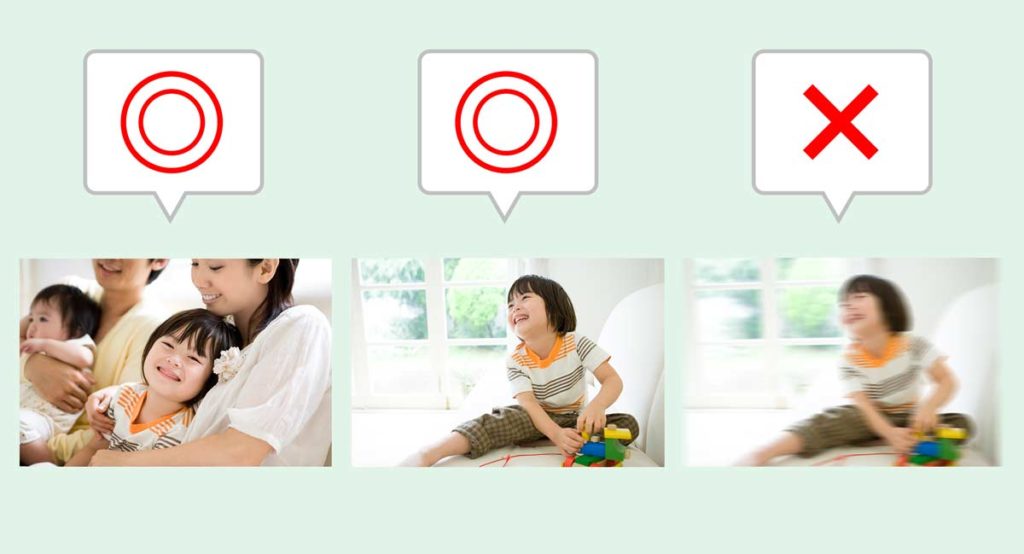

フォトブックを作成する際に重要なのは、最初に使用する写真を選んで一つのフォルダにまとめておくことです。しかし、たくさんの写真から選ぶ場合、どの写真を使うべきか迷ってしまい、作業が滞ってしまうことがあります。そのため、まずは失敗写真や同じものを除外しましょう。

手ブレ、ピンボケ、明るすぎるまたは暗すぎるなど、作品の質を下げる可能性がある失敗写真は、思い切って削除するか、他のフォルダに移動させることをお勧めします。

写真の選び方は以下のページをご参考下さい。

9、編集ツールは何を使うか決める

フォトブックを自作する場合、編集ツールは欠かせません。

フォトブック作成サービスでは、

スマホから作る場合は、アプリまたはオンラインウェブ編集、

パソコンから作る場合は、パソコン用ダウンロードソフトまたはオンラインウェブ編集、

で編集します。

富士フイルムのように、複数の編集ツールから選択できるサイトもあれば、どちらか一方に限定されているサイトもあります。

一般的にオンライン編集よりもダウンロードソフト編集の方がレイアウト・編集の自由度が高いですが、オンライン編集ならソフトやアプリをインストールしなくて良いので、気軽に作成できます。

自動レイアウトに対応しているフォトブックを選べば、大量の写真でもあっというまにレイアウトが完成します。

編集ツールは業者ごとにその仕様が大きく異なり、テキストを自由な位置にレイアウトできるもの、スタンプで装飾できるものなど、さまざまです。

比較的自由な編集ができるツールの中から、目的にあった使いやすいものを選ぶと良いでしょう。

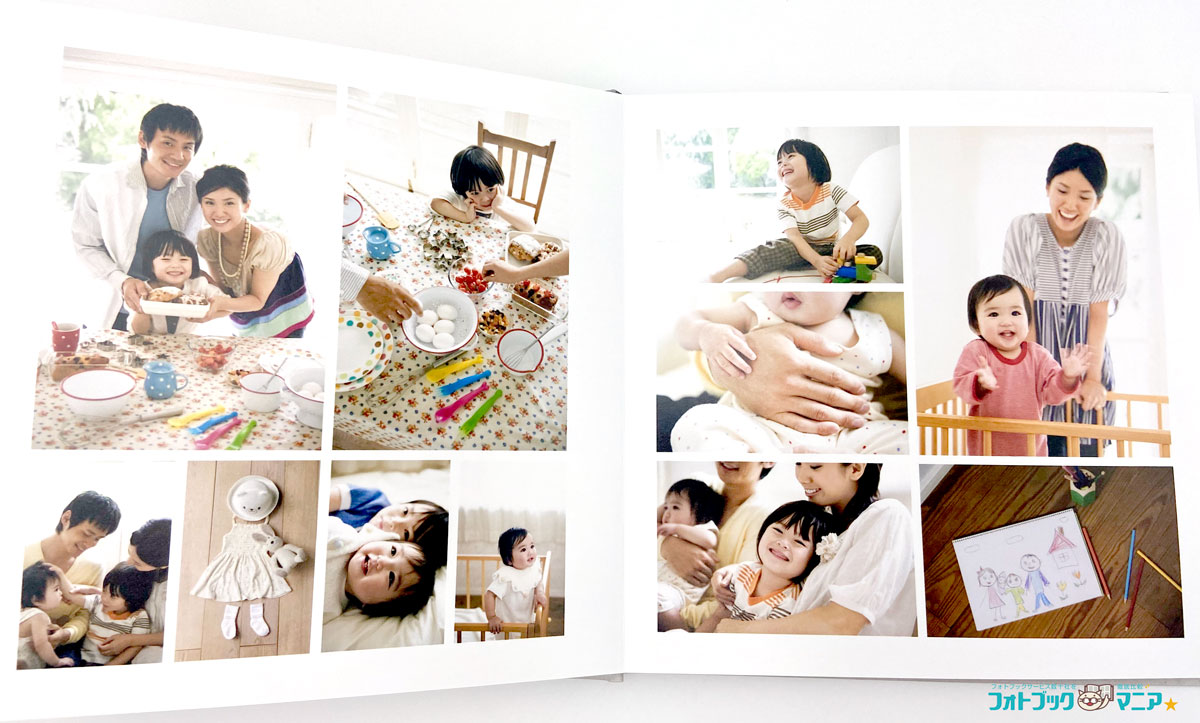

10、写真をレイアウトする

フォトブックに写真をレイアウトする方法は、手動レイアウトと自動レイアウトがあります。

自動レイアウトは、写真を選んで配置するだけで、自動的に最適なレイアウトが作成されます。

簡単で、時間を節約することができます。ほとんどのフォトブックでは、自動レイアウトを選択したあとも、あとから好みに合わせてレイアウトを調整することができます。

手動レイアウトは、白紙から自分で写真を配置します。スマホ編集の場合は多くが固定テンプレートから選択しますが、パソコンからなら写真の大きさや位置、角度を自由に調整することができるサイトが多いです。

大量の写真をフォトブックに入れたい場合は、まずは自動レイアウトをしてから手動で調整するのがおすすめです。1ページに1・2枚など、枚数が少ない場合は手動レイアウトで作成が良いでしょう。

自動レイアウトでも手動レイアウトでも、まず、表紙・裏表紙にどの写真を使うかから検討します。

その後、本文ページのレイアウトを調整します。

写真のサイズや向きも考慮し、大きさが異なる写真を並べる場合は、バランスを考えて配置することが大切です。編集ツールによっては、テキストや図形、フレームなどの装飾を使ってデザインすることもできます。

完成イメージを明確にしてから作業に取りかかることで、スムーズに作業を進めることができます。

以上が、フォトブック作成の基本的な流れです。

選ぶべき要素を考慮しながら、自分に合ったフォトブックを自作して、思い出を形に残しましょう。

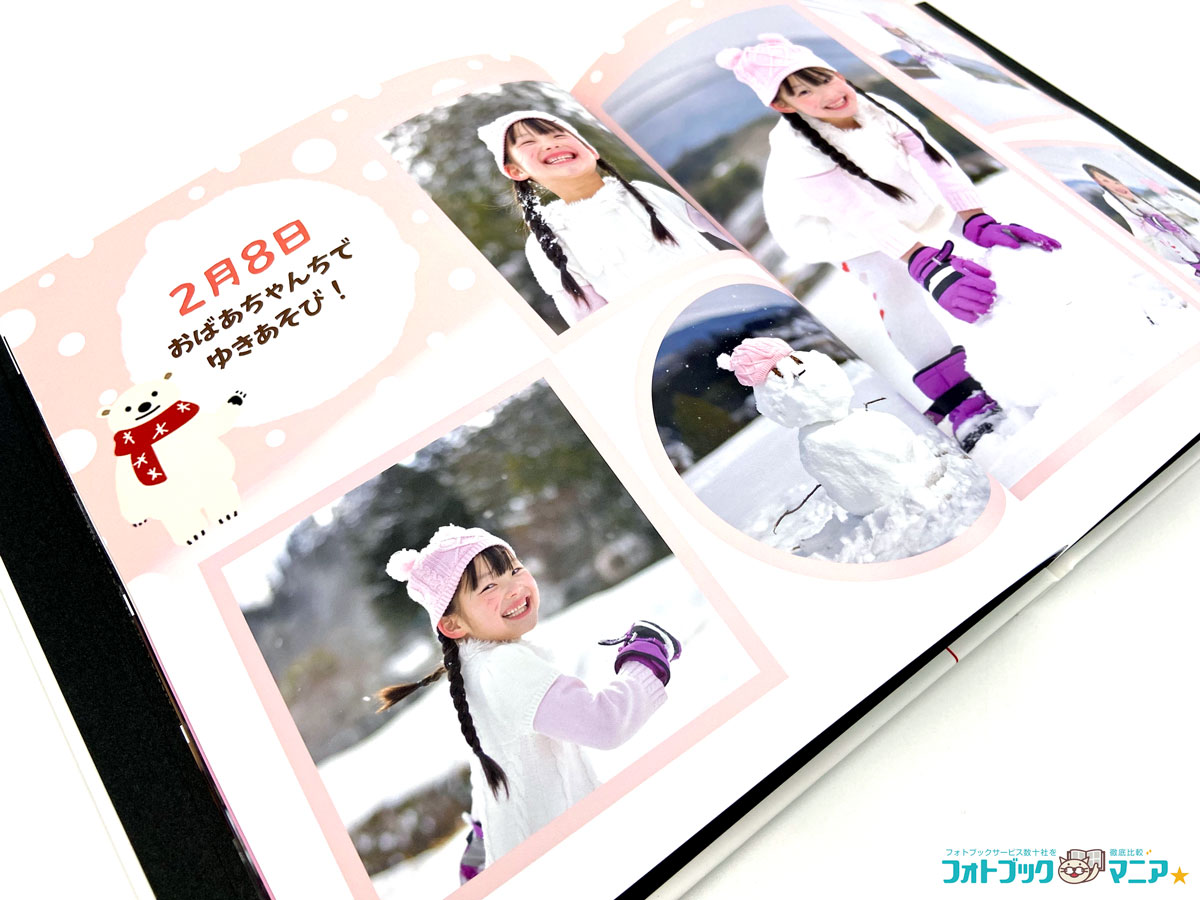

11、メッセージや背景の装飾をする

必要に応じてメッセージ・コメントや、装飾を入れると、フォトブックをより魅力的に、思い入れのある1冊に仕上げることができます。

フォトブックを自作するときのコツ・ポイント

シリーズ化する

子供はどんどん成長し、次々と新しい表情や初めてのドラマを見せてくれる興味の尽きない被写体です。それを克明に写真に撮り、フォトブックを作り続けてゆけば、とてもドラマチックな成長記録が出来上がるでしょう。

子供はどんどん成長し、次々と新しい表情や初めてのドラマを見せてくれる興味の尽きない被写体です。それを克明に写真に撮り、フォトブックを作り続けてゆけば、とてもドラマチックな成長記録が出来上がるでしょう。

そこで、せっかく作る写真集シリーズですから、書棚にきれいに並べられるように、フォトブックの業者をひとつに決めて同じサイズで連続して制作しましょう。

1冊ごとにテーマを決める

毎月1冊ずつ作って月刊誌のようにするとか、年4回・春夏秋冬の季刊にするといった形で定期的に作るのは、フォトブック作りを継続するためには良いことかもしれません。

ただし、その場合でも、単に「2012年1月号」などという日付けだけのタイトルにするのではなく、毎回テーマを決めて、それをタイトルにしましょう。

あるいは、「特集・○○○○」とか「巻頭特集・○○○」という形で、テーマ外の写真と一緒に1冊にまとめることもできます。

コラージュを作ってみる

全ページが角版写真(長方形・正方形の写真)のレイアウトだけでは物足りないと感じるかもしれません。そういう時は、コラージュを作ってみましょう。

コラージュは、背景写真(素材写真でも結構)を全面に敷き、その上にメインの写真を何枚も重ね貼りし、パッチワークのように貼り付けます。文字を書き込んだら、さらに楽しい作品になります。

フォトブックのサイトによっては、編集ソフトにコラージュを作成する機能が付いているかもしれませんが、もし付いていない場合は、Photoshop Elements などの画像編集ソフトで作成し、1枚のJPEG画像として保存して、それをフォトブックの編集ソフトで見開き(またはページ)の全面にレイアウトします。

おしゃれなフォトブックの作り方

おしゃれなフォトブックと、おしゃれなフォトブックの作り方については以下のページにまとめています。

まとめ

フォトブックは、ただ写真を保存するだけでなく、思い出をかたちに残す特別な方法です。

そして、自分の手でつくる「フォトブックの自作」には、写真選びやレイアウトを通して、思い出をもう一度じっくり味わえるという魅力があります。

最初は難しそうに思えるかもしれませんが、編集ツールを使えば、誰でも気軽に、自分らしい1冊を作ることができます。

ぜひ、あなたの大切な写真で、“ページをめくるたびに笑顔になれるフォトブック”を自作してみてください。